若桜町って

どんなところ?

豊かな自然に育まれた、

緑と清流のまち

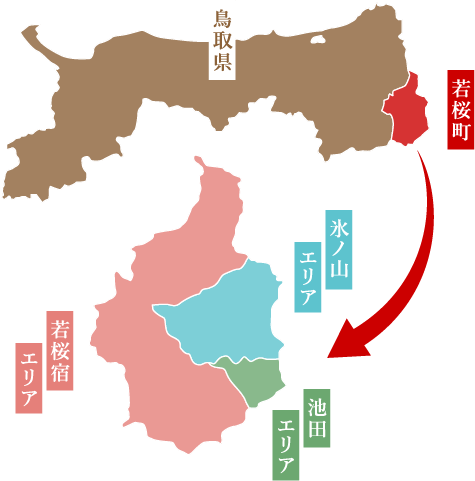

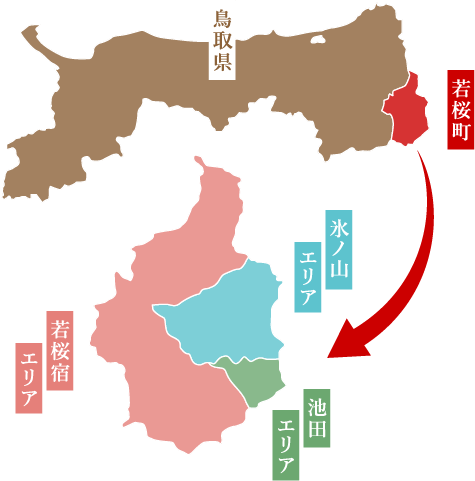

若桜町は鳥取県の東南端に位置し、兵庫県と岡山県の県境に接しており、面積は約200㎢あり、その95パーセントが山林で人口は約2,700人の町です。東には中国地方2番目の高峰氷ノ山(1,510m)、西には東山(1,338m)、北には扇ノ山(1,310m)と1,300m以上の中国山地の山々に囲まれています。

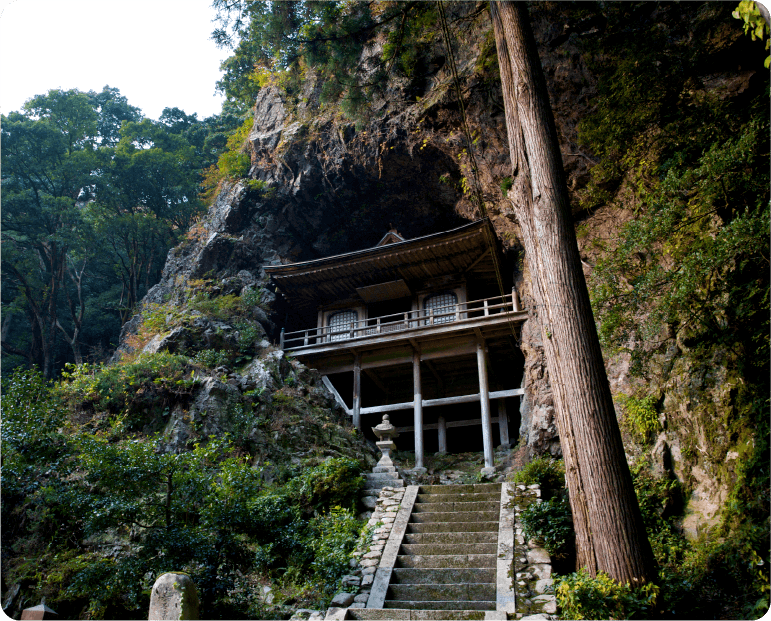

緑と清流のまちを象徴するように豊かな自然に育まれた若桜杉は皇居の豊明殿の天井板に使用されています。また源泉となる大小10の河川が町内で合流して八東川となり、やがて鳥取県の三大河川の一つである千代川と合流して日本海へ流れ下っています。

豊かな自然や城跡や寺院、名勝など多くの恵まれた資源を生かした観光の町を目指して町民と行政が一体となって新しい町づくりに取り組んでいます。

若桜町の

名前の由来

町並みや文化、歴史とともに

「若桜」という名称にはいくつかの諸説がありますが、平安時代(承平年間931~938年)に作成された「和名類聚抄※(わみょうるいじゅしょう)」に「若桜郷」として記載されたのが最初と言われています。

「若桜」という名称の由来としては、「日本書紀」及び「古事記」の履中天皇(5世紀前半の天皇)の項に「伊波礼若桜宮」(いわれわかさくらのみや)に奉仕した「若桜部」(わかさくらべ)に因むというのがもっとも有力な説と言えます。

「若桜部」は平安時代の天皇直属の天皇を支える集団でその「若桜部」がこの地に居住したことから、地名として定着したものと考えられます。この地名の印象もよく、町並みや文化、歴史とともに大切にしたい地名です。

若桜町の歴史

交通の要所、

地方物資の集散地として発展

若桜町は、広留野高原周辺で縄文土器が出土し古墳も散在するなど、古くから開かれた郷で「和名類聚抄」にもその名がみられ、この地の悠遠なことを物語っています。

中世期には鶴尾山に若桜鬼ヶ城が築かれ、元和3年(1617)に一国一城令により廃城となるまで何代もの城主が治めてきました。若桜宿に残る町割りや水路は、最後の城主山崎氏の時に完成したものが現在に継承されていると言われています。寛政7年(1795)に編纂された「因幡誌」にも若桜は交通の要所、地方物資の集散地として発展してきたことが記されています。

明治42年に若桜村、赤松村、菅野村が合併して若桜町が誕生し、八頭郡で最初に町制を実施しました。また、現在残されている若桜宿の街並みは、明治18年の大火後、若桜宿会が「八東郡若桜宿 宿内議決書」をもとに整備したもので、住民主導による日本初の都市計画と言われています。その後、昭和29年に若桜町と池田村が合併し、若桜町となりました。平成になり、国の地方分権や行政改革が進むなか、単独の道を選び現在に至っています。

若桜町の

今とこれから

国の重要伝統的建造物群保存地区に

認定された「若桜地区」

明治の大火のあとの復興で道路を広げ、水路とカリヤを整備して、独特の景観を持つ街並みができ、蔵通り、カリヤ通りとして今も残っています。この街並みと周辺を「昭和レトロ」な古きよき風情漂うにぎわいのある「若桜宿」にしたいと取り組んでいます。若桜は今後も単独の町として小さいけれどキラッとまぶしく光る町をめざしています。