文化財となった若桜鉄道

文化財となった

若桜鉄道

昭和5年に開通した鉄道省若桜線。2008年7月に沿線の駅舎や鉄橋などの鉄道関連施設が国の「登録有形文化財」として登録され、歴史的遺産として注目されています。

登録有形文化財23施設

第一八東川橋梁

| 所在地 | 八頭郡八頭町久能寺 | |

| 年代 | 昭和4年 |

八東川に架かる若桜鉄道最長の鋼製8連桁橋で、橋長は139m。花崗岩の円形石積橋脚上に、13m長の桁3基と19mの桁5基を配する。全体を緩やかに湾曲させる。若桜鉄道における最長の橋梁。

因幡船岡駅本屋・

プラットホーム

| 所在地 | 八頭郡八頭町船岡字上向田212ー3 | |

| 年代 | 昭和4年 |

木造平屋建ての本屋とプラットホームが一体となっている駅で、本屋に隣接して背の高い貨物用の上屋がプラットホームに突き出している。かつては郡家方面からこの位置に貨物側線が伸び、北側には留置線があった。また、保存状態が良好な待合室の「コ」の字型の腰掛けとその中央にある背向かいに置かれたベンチがとても心地よいレトロな空間を創り出している。

隼駅本屋・プラットホーム

| 所在地 | 八頭郡八頭町見槻中字立縄175ー2 | |

| 年代 | 昭和4年 |

若桜駅までの全線が開通するまで終着駅であったために本屋のほかにも乗務員休憩所など他の駅には見られない建物もある。最近では大型二輪「隼」の聖地として、全国各地から多くのライダーが巡礼に訪れる。

安部駅本屋

| 所在地 | 八頭郡八頭町日下部字徳尾1236ー2 | |

| 年代 | 昭和7年 |

八東川に架かる若桜鉄道最長の鋼製8連桁橋で、橋長は139m。花崗岩の円形石積橋脚上に、13m長の桁3基と19mの桁5基を配する。全体が緩やかに湾曲しているため、列車はこの橋梁を渡る際減速するので、ゆっくりと車窓の景色を楽しむことができる。

安部駅プラットホーム

| 所在地 | 八頭郡八頭町日下部字徳尾1236ー2 | |

| 年代 | 昭和7年 |

本屋から少し離れた南側に位置するコンクリート造構造物で、線路側には花崗岩を3段に積んでいる。本屋の向かいには3面に腰上をガラス窓、1面を開放とした待合所を設けている。映画のロケでも使用され、本屋と一体的に、歴史的な鉄道景観を形成している。

八東駅本屋

| 所在地 | 八頭郡八頭町才代字中ソガメ140ー2他 | |

| 年代 | 昭和5年 |

木造平屋建の本屋。待合室、事務室からなり、正面に切妻の車寄せを持つ、若桜鉄道中間駅の標準的な構成。本屋とプラットホームが接続しない点で、丹比駅や因幡船岡駅とは異なる。当初は貨物の上屋が設けられていたが、増築時に本屋にとりこまれた。

八東駅プラットフォーム

| 所在地 | 八頭郡八頭町才代字中ソガメ140ー2他 | |

| 年代 | 昭和5年 |

本屋から少し離れ、西北側に位置する。線路側は石積みで、東側はスロープ状に本屋へと接続する。プラットホーム中央には本屋から独立した昭和29年建設の待合所が設けられている。待合所は、腰上をガラス張とした開放的なつくりである。

岩淵川橋梁

| 所在地 | 八頭郡八頭町東 | |

| 年代 | 明治中期/昭和5年改造移築 |

八東川支流岩淵川の最下流部にかかる橋長19mの鋼製2連桁橋。「大阪鉄道式」の桁を切断補強した9.8mの桁からなっている。J形と直線形のスティフナーをほぼ交互に配している。

第二八東川橋梁

| 所在地 | 八頭郡八頭町徳丸 | |

| 年代 | 昭和5年 |

八東川に架かる橋長128mの鋼製10連桁橋。異なる3社製造の13m、6.7mの桁からなる。第一八東川橋梁、第三八東川橋梁と同じく、大正8年の通達に基づく標準設計である「達540号型」のプレートガーダーで、開通当時の姿を良く伝えている。この辺りに「徳丸どんど」といわれる自然滝があり、広い河原から近傍の山々を眺めることができる。

丹比駅本屋・

プラットフォーム

| 所在地 | 八頭郡八頭町南字小判323ー2 | |

| 年代 | 昭和5年 |

木造平屋建の本屋と、20世紀初頭の輸入レールなどを加工して庇とした石積みプラットホームからなる。本屋は改札窓口を備える待合室、事務室で構成される。かつてはこの駅に、貨物用とすれ違い用の2本の引き込み線があった。

細見川橋梁

| 所在地 | 八頭郡八頭町富枝 | |

| 年代 | 明治中期/昭和5年改造移築 |

八東川支流細見川の最下流部にかかる橋長39mの錬鉄製3連桁橋。我が国初の標準設計桁として、明治18年から22年の間に英国人技師が設計したJ型のスティフナーが特徴的な「作錬式」のプレートガーダーを、切断改造して転用したもの。銘板から、鉄道省名古屋鉄道局浜松工場で改造された事がわかる。

第三八東川橋梁

| 所在地 | 八頭郡八頭町富枝 | |

| 年代 | 昭和5年 |

八東川に架かる橋長110mの鋼製7連桁橋。橋の中心部分に長さ20mの桁を3連わたし、その左右に10m、13mの桁をわたしている。取り付けられた銘板により、川崎車輌株式会社、株式会社横河橋梁作成所大阪工場の作成であることがわかる。長大な橋梁がつくる歴史的景観が、山間部の近代化を物語っている。

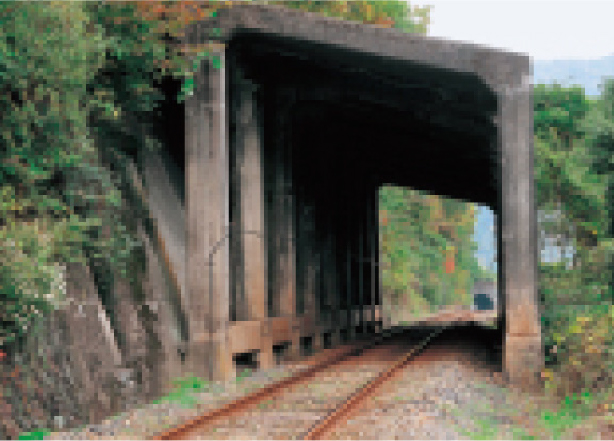

落石覆

| 所在地 | 八頭郡八頭町用呂字向山 | |

| 年代 | 昭和30年 |

雪覆から350m北方に位置する鉄筋コンクリート造構造物。側壁に14連の半円アーチを設ける。頂部には土を詰め、落石時のクッションの役割を果たしている。隣接する雪覆と対照的に、重厚なつくりである。

雪覆

| 所在地 | 八頭郡八頭町用呂字向山 | |

| 年代 | 昭和23年 |

若桜川橋梁から2km西北方に位置する鉄筋コンクリート造の構造物。山からの落雪から線路を保護するための施設。柱に梁をかけるラーメン構造で、8スパンからなる。積雪地帯ならではの鉄道構造物である。

若桜川橋梁

| 所在地 | 八頭郡若桜町大字若桜 | |

| 年代 | 大正期頃/昭和5年改造移築 |

八東川支流の三倉川最下流部にかかる鋼製の単桁橋。明治42年の通達に基づく標準設計である「達680号型」の桁を、若桜線開業にあたり改造移築し、プレートガーダーとする。橋台の表面は花崗岩の間知石布積。

若桜駅本屋・

プラットフォーム

| 所在地 | 八頭郡若桜町大字若桜字蓮教寺下モ345ー2他 | |

| 年代 | 昭和5年/令和2年改修 |

木材をはじめとする貨物や旅客輸送を目的に、昭和5年に開通した鉄道省若桜線の終着駅。本屋は木造平屋建で、水戸岡鋭司氏デザインにより改修された現在も外観を大きく変えることなく、若桜鉄道本社や待合室のほかカフェがある。

若桜駅物置・灯室

| 所在地 | 八頭郡若桜町大字若桜字蓮教寺下モ345ー2他 | |

| 年代 | 昭和5年 |

本屋の西方に、隣接してホーム上に建つ木造平屋建の長方形建物。線路側西寄りの部屋は信号灯の保管室とされ、東寄りの部屋では、かつて構内の腕木式信号を操作し、駅構内の信号を制御していた。かつての鉄道駅の信号システムを知ることのできる施設である。

若桜駅旧東転轍手箱番所

若桜駅旧西転轍手箱番所

| 所在地 | 八頭郡若桜町大字若桜字蓮教寺下モ345ー2他 | |

| 年代 | 昭和5年(西)|昭和26年(東) |

開通当時は、手動で転轍機を操作する係員が待機した1.7m四方の建物。内部には腰掛が設けられている。昭和5年に建てられた旧西転鐵手箱番所は外部に横張りの下見板が用いられているが、昭和26年に建てられた東の旧転鐵手箱番所は縦であるなど、僅かに仕様が異なる。現在では、転轍機関連のメンテナンス用品の物置きとしている。

若桜駅諸車庫

| 所在地 | 八頭郡若桜町大字若桜字蓮教寺下モ345ー2他 | |

| 年代 | 昭和5年 |

駅構内の南東方に建つ、木造平屋建、切妻造鉄板葺の建物。線路側を開放として、内部には、保線用の車両等を収める。現在、線路点検用に軌道自転車と保線資材運搬用トロッコが置かれており、これらを収納する車庫としている。

若桜駅機関車転車台

| 所在地 | 八頭郡若桜町大字若桜字蓮教寺下モ345ー2他 | |

| 年代 | 昭和5年 |

駅構内の下り方向に位置する機関車の方向を変えるための台。機関車の載ったプレートガーダーを、人力によって回転させる。プレートガーダーに取り付けられた銘板から、川崎車両株式会社製造であることがわかる。底はすり鉢状になっており、冬期は流水を導入して、融雪、凍結防止を図っている。現在、この施設の操作を体験することができる。

若桜駅給水塔

| 所在地 | 八頭郡若桜町大字若桜字蓮教寺下モ345ー2他 | |

| 年代 | 昭和5年 |

転車台の北西に位置する、蒸気機関車に給水するための施設。鉄筋コンクリート造の基礎の上に、鉄製の円筒タンクを載せる。基礎部分の東側には鉄扉を設け、北側にはタンク上へ上がる梯子をかける。転車台とあわせて若桜駅のシンボル的存在であり、かつての終着駅の機能を知ることができる。

若桜駅流雪溝

| 所在地 | 八頭郡若桜町大字若桜字蓮教寺下モ345ー2他 | |

| 年代 | 昭和16年 |

若桜駅構内で線路に平行して、南東から北西に向かって設けられた、構内総延長約278mに及ぶコンクリート造の導水路。除雪された雪を流すための導水路で、転車台とあわせて、積雪地における鉄道施設の状況を知ることができる。